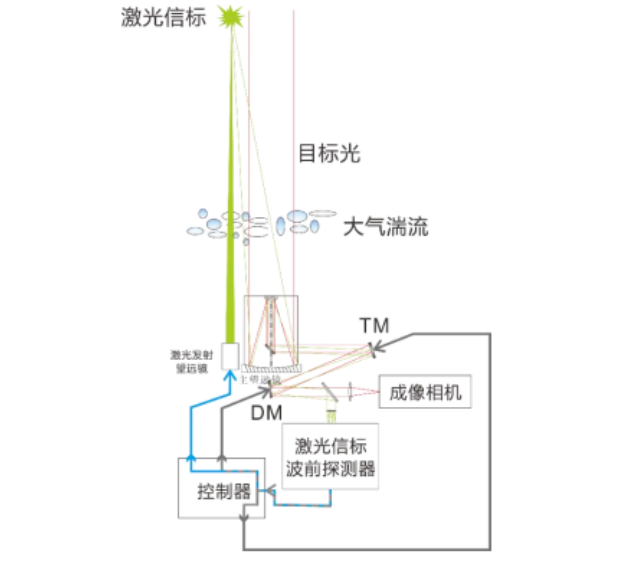

自适应光学系统需要足够亮度的导引星作为波前探测的信标。可以利用目标 本身作为信标,也可以在目标的等晕区范围内寻找一颗合适亮度的自然导引星 作为信标,这样的系统称之为自然导引星自适应光学(NGS-AO)系统。其应用于 天文观测中的天空覆盖率极低,目前世界上最好的 NGS-AO 系统在可见光波段的 天空覆盖率也不到1%。为了提高AO系统的天空覆盖率,1985年Foy和Labeyrie 提出将人造激光导引星(LGS)应用于天文自适应观测。这一技术是发射一束 激光聚焦在一定高度,利用激光的后向回波形成一颗足够亮度的人造导引星。 激光导引星发射在目标的等晕区范围以内,用于自适应光学系统的波前探测, 这样的系统称之为激光导引星自适应光学(LGS-AO)系统。 理想的人造信标需要具有足够亮度,并且与目标的相对位置稳定。目前激光 导引星虽然能够达到满足天文观测的亮度(Keck II 望远镜配备的 NGL-Next Generation Laser-能够在天顶距小于 60 度的范围内制造相当于 R 波段 7 等亮 度的 Na 导星),但是其并不稳定。如图 1 所示,瞬时的激光信标与激光发射光 轴有一定的偏移量,这是由于激光上行光路受大气湍流的影响。除此之外,激 光发射系统运转时的机械及光学系统的不稳定性也会导致信标的位置发生偏 移。由此就导致 AO 系统波前传感器探测到的激光导引星波前倾斜量“失真”。 如果能够找到一种办法使得激光信标稳定下来,就能够解决激光导引星波前倾 斜测量困难的问题。

图2激光引导星激光上行倾斜校正结构图

图2位激光引导性子孔径测量方法示意图,接收望远镜分割位排列整齐的子孔径,黄色部分为子孔径接受的信标光的下行光图,图中只画出了部分子孔径的光路作为参考。卢瑟部分分为激光上行光路。可以看出,激光束由发射上行到接受下行工经历了两次大气湍流。每个子孔径范围内的波前倾斜使微透镜的聚焦光斑产生横向漂移,测量光斑中心在两个方向上相对于用平行光标定的基准位置的漂移量,可以求出各种子孔径范围内的波前在两个方向上的平均斜率。